苛性ソーダを使ったオリーブの塩漬け(新漬け)の作り方

小豆島などで製造されているオリーブの塩水漬け、新漬けという商品は全て苛性ソーダを使っている。

苦労して有機栽培で育てたオリーブの実を、最後の加工段階で強アルカリの薬剤である水酸化ナトリウム=苛性ソーダで渋を抜くというのが、どうにも気に入らない。

そこで、メープルシロップや赤ワインなど色んな方法で渋を抜いてみた。

しかし、苛性ソーダで渋を抜くメリットもある。

短時間で渋が抜けるので、歯ごたえが良く、オリーブ特有のコクが残っていること。

それに小豆島の伝統的な渋抜き法を試しておかないで色々言うのも気が引ける。

ということで実際に小豆島のオリーブの新漬けを作ってみる。

1.半日ほど前に、作っておいた苛性ソーダ水(濃度1.8%)に収穫したばかりのマンザニロの実を入れる。右のバケツはキズなし、左がキズあり。ヘタはきれいに取り除いておかないと沁みこみにくくなるので注意。

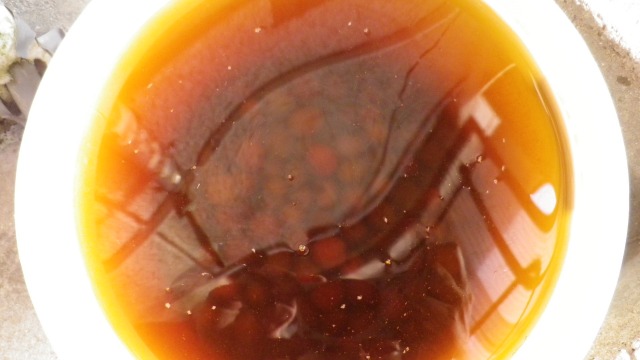

2.実が空気に触れると茶色く変色するので落し蓋をする。ただ数時間したら実はバケツの下に落ちていくけど。2時間間隔で軽くかき混ぜる。ちなみに苛性ソーダ水に、そのまま手を突っ込むと皮膚がぬるっと溶け始めるのでビニール手袋は必須。ソーダ水がだんだんコーヒー色になってくる。

3.マンザニロは8~12時間ほど漬ける。実が柔らかかったり小さいと早めに渋が抜けるらしい。それから水温が高くても早くなる。まあ、8時間くらいしたら実を切って種のところまでソーダ水が沁みているのかチェックしたらいいと思う。今回は9時間漬けたが、少々漬けすぎだったかも。種の回りに薄皮くらいの染みていない部分を残すのがジャストタイミングとプロから教わる。これからの後工程で、その分までぴったり抜けていくらしい。

4.ホースをバケツの底に入れて真水を流しいれる。いったん透明になったら落し蓋。茶色の濁りがなくなるまで2~3日程度は朝昼晩と3回水を替える。ここで実が空気に触れないようにすること。空気に触れた分だけ実の色が茶色になっていく。ちなみに味的には変わらないので主に見た目の問題。

5.3日目の朝、茶色い水がほとんど出ていないので、いよいよ塩を投入。まずは1%の塩分にして1日置く。翌日は塩水を全とっかえして、新たに2%塩水にして1日置く。そして3日目の朝。

7.味見。新漬けには我が家で一番うるさい先生に試食していただく。

「ちょっとしょっぱい気がするけど、まあまあじゃない」とのこと。

作った本人としては、渋がしっかり抜けて、歯ごたえもシャキっとして、オリーブの油分がまろやかで、相当にうまいと思うが、さすが先生、なかなかに厳しい。

最後に、新しく3%塩水に漬けてできあがり。

ブロブ拝見しました。ありがとうございます。包み隠さず、発信している姿に、感動しました。

私は、今日で72歳になりました。既に、200本ほど植えて、昨秋は7kg採れました。漬物にしましたが、イマイチ。あなたの、プログの漬け方を見ました。参考にします。昨年10月に、一人で、小豆島に行きました。国民宿舎に泊まり、研究所、オリーブ公園、などなど大変参考になりました。毛利さん(元市会議員)の道沿いの苗木を買ってきました。アザパです。

楽しみに育てています。ジャンボ・カラマタはネットで2本買いまし。(1本¥35,000)。本物か疑わしいが、最大は1粒19.1gの巨大でしたので、納得。

オリーブの渋抜きなかなか大変ですが美味しく漬けあがると嬉しくなります。今年の秋は成功することをお祈りしています。

我が家のオリーブで

、新漬けを作り10年位経ちます。毎年、1キロ弱ですが。

苛性ソーダ溶液に漬けるとすぐに茶色の溶液になるのですが、今年は何故か全く溶液が1日経っても透明のままです。

何故だか、お解りになったらお教えください。

お返事遅くなってごめんなさい。苛性ソーダを入れて茶色にならないとすれば、苛性ソーダの濃度が低いくらいしか思いつかなくてごめんなさい分かりません。

大変参考になります。

苛性ソーダを使った新漬けですが、出来上がりの実の硬さにバラつきが出来てしまいました。

同じに処理したのに、一部ぷにょぷにょの状態の実もあります。

実の大きさ や 見た目の熟度(色) には依らない感じなのですが。。。

見分けがつけば苛性ソーダに浸す時間調整出来るのですが、全体的には時間を短くする位でしょうか?

ちなみに9月末に収穫したミッションで、まだ緑の状態でした。

苛性ソーダでの渋抜きあまりやったことがないので何とも言えませんが、実が空気に触れないようにときおり攪拌することである程度均一に渋抜きしているという先輩農家の話しを聞いたことがあります。

ご返信ありがとうございます。

苛性ソーダには、実の大きさに応じて3回に別け、大き目のから投入し、計10~6時間程浸したものです。

攪拌は3回の投入時以外は特にしなかったので、おっしゃるとおり、濃度にムラが出来てしまったのかも知れません。

次回はこまめに攪拌しながら時間も短めでチャレンジしたいと思います。

ありがとうございました。

今まで塩水で半年ぐらいかけて渋抜きをしてきましたが、熟してる黒い実はましですが緑の若い実は渋が抜けきりませんでした。今年初めて苛性ソーダに挑戦しました。苛性ソーダも水もきっちり分量測って時間も15時間つけました。そのごの水交換、塩漬け、塩分のこさも守って4日目3%に漬け味見をしました。やはり緑の実は渋があります。黒い実は少しあります。庭の4本のオリーブの実、10キロぐらいあります。頑張ったのに残念で仕方ありません。この実をさらに渋を抜く方法あれば教えて頂きたいです。

少し塩分濃度を上げて、例えば6%くらいの塩水に入れて冷蔵庫で半年くらい寝かしたら、もう少し渋は抜けると思います。渋みの程度は分かりませんが渋みはオリーブの栄養素なので少し残っているくらいが僕は好きです。

こんにちは、プランターで育てているオリーブが6年目にして初めての10粒以上の収穫になったので、苛性ソーダでの渋抜きに初挑戦しました。ちなみに今年は500粒くらい収穫できました!1.8%で8時間、水に3日間、すっかりあくは無くなり、少しアク抜きしすぎたかなぁ〜と思いましたが、グリーンの鮮やかなオリーブの塩漬けができました!大変参考になりた、ありがとうございました!オリーブ漬けやマリネなど色々とアレンジするつもりです。来年も収穫てきたら、苛性ソーダの時間を6.7時間にしてみようと思います。

オリーブの渋抜き手間が掛かって大変ですが採れたてのオリーブの味は格別です!水温が高い年は少し短めの時間から渋抜けの状況をうちではチェックしています。

初めまして、矢原と申します。

3年前からオリーブの塩漬を楽しんでいます。渋抜きは苛性ソーダを使っています。我が家には何種類か15本の木があり(名前が分からなくなった)今年は15kgくらいの塩漬が出来ました。量が少ないときは何も思わなかったのですが、これくらいの量になると長持ちさせる方法を教えてほしいです。冷蔵庫では数週間しか持ちそうにありません。今後木が大きくなり収穫量が増えてきます。塩分を濃くして長持ちさせるしかありませんか?

ご教授頂ければと思い投稿させていただきました。

よろしくお願いいたします。

塩分濃度を上げるのが一番簡単で確実です。食べる前に水に漬けておいて渋抜きするのが小豆島の家庭で行われている一般的な方法です。あと、うちのような販売を目的にする場合は必ず湯煎による殺菌をします。基本85℃で30分の湯煎です。それ以外は、冷蔵保存で少し消費期限延びます。冷凍は実が崩れるのでNGです。

2本オリーブの木をバルコニーで育てています。2kg以上の収穫があります。一本は丸っこい実、もう一本はラグビーボール型です。前者の方が早く色づきます。完熟っぽくなっても後者はまだ青々してます。前者は自家受粉です。2pctの苛性ソーダで全く無差別であく抜きしていますが、、仕上がりが成功したことがありません。ゆでたようにぶよぶよです。大切に見守ってきたのにとても残念です。